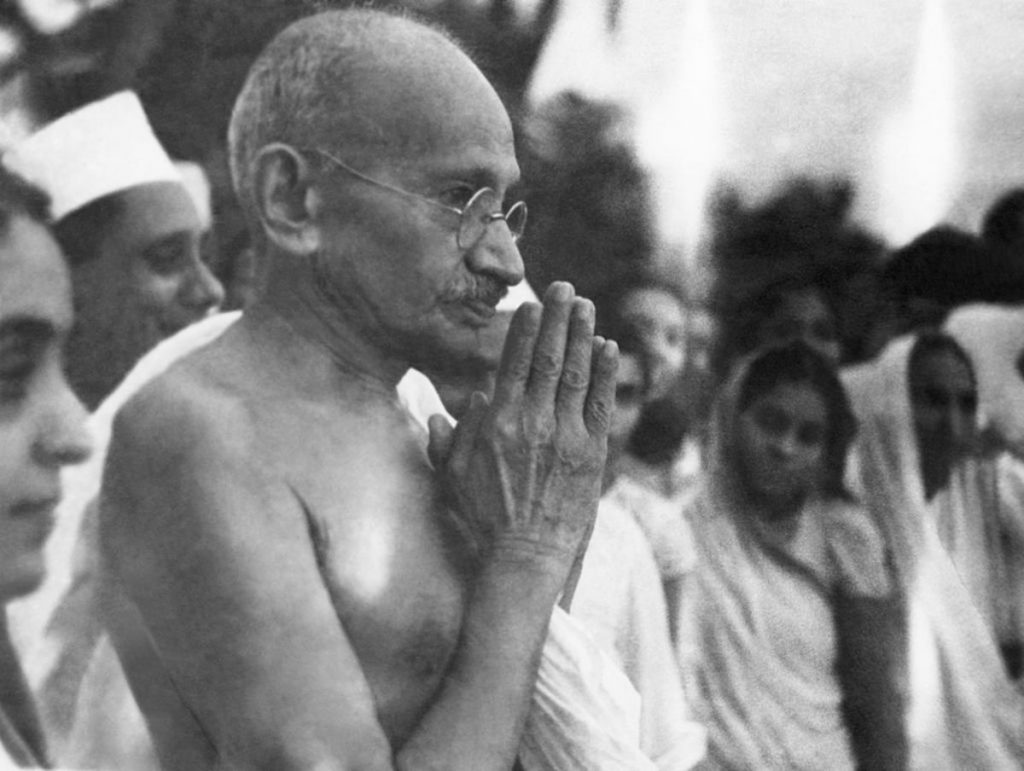

विनय सिंह बैस, नई दिल्ली । यह बात तो ठीक है कि राजे-रजवाड़ों, नवाबों, रियासतों में बंटे इस देश के लोगों में अंग्रेजों के विरुद्ध आजादी की अलख जगाने और उन्हें एकजुट करने में मोहनदास करमचंद गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनके इस प्रयास की भी सराहना होनी चाहिए कि उन्होंने समाज के सभी वर्गों को एक साथ रखने की कोशिश की, हालांकि सफल नहीं हो पाये, यह अलग बात है। कहने को तो ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री एक इंटरव्यू में कहते हैं कि -“भारत की आजादी में गांधी का योगदान ‘नगण्य’ था।”

लेकिन मैं किसी आक्रांता-व्यापारी का विश्वास क्यों करूं?? मेरा तो यह मानना है कि गांधी ने इस देश को अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनका आजादी दिलाने में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अपने इन्हीं अहिंसक प्रयासों के लिए गांधी को बापू, महात्मा, यहां तक कि ‘राष्ट्रपिता??’ भी कह दिया गया।

‘गांधीवाद’ से मोहनदास को नाम मिला, शोहरत मिली। लेकिन सत्य यह है कि इस देश ने ‘गांधीवाद’ की भारी कीमत चुकाई है। 1948 के कश्मीर युद्ध के दौरान जब भारतीय सेना हरे टिड्डों को रौंदती हुई पूरे कश्मीर पर कब्जा करने की ओर बढ़ रही थी, तब ‘गांधीवाद’ के रोग से ताज़ा-ताज़ा पीड़ित जवाहरलाल नेहरू इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में लेकर चले गए। यह विश्व के इतिहास में पहला और अनूठा मामला था जब जीतने वाली सेना न्याय के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में गई हो और उनके उस ‘गांधीवादी’ कृत्य का नासूर हम जम्मू और कश्मीर समस्या के रूप में आज तक भुगत रहे हैं।

1962 का युद्ध भी हम इसी गफलत में हारे कि ‘गांधीवाद’ से ही देश और विश्व का कल्याण हो सकता है। 1965 के युद्ध में भारतीय सेना लाहौर तक तिरंगा फहरा चुकी थी। तभी पता नहीं कैसे गुदड़ी के लाल, लाल बहादुर शास्त्री भी ‘गांधीवाद’ वायरस की चपेट में आ गये (या लाये गए?) और भारतीय सेना के समस्त बलिदानों और पराक्रम के बदले, हमें सिर्फ ताशकंद समझौता नामक एक झुनझुना और लाल बहादुर शास्त्री की लाश मिली।

1971 के ऐतिहासिक युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को घुटने टेक कर आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया था। तब आधुनिक दुर्गा कही जाने वाली मजबूत नेता इंदिरा भी ‘गांधीवाद’ के इसी रोग से ग्रसित हो गई और पूरे जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाने के एक स्वर्णिम अवसर को इंदिरा के ‘गांधीवाद’ ने आपदा बनाकर रख दिया।

1999 के कारगिल युद्ध के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री और दक्षिणपंथी अटल बिहारी बाजपेई भी ‘गांधीवाद’ के ज्वर से पीड़ित हो गए थे। उन्होंने एलओसी पार न करने की आत्मघाती घोषणा करके न सिर्फ सेना के हाथ बांध दिए बल्कि एक तरफ से विश्व के समक्ष एलओसी को ही अंतरराष्ट्रीय सीमा भी स्वीकार कर लिया।

वर्तमान समय मे भी देखें तो दलाई लामा वर्षों से गांधीवादी तरीके से तिब्बत को आजाद कराने की कोशिश कर रहे हैं और परिणाम स्वरूप भारत में एक शरणार्थी की निर्वासित जिंदगी जी रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इजरायल नेताजी सुभाष की राह पर चलकर तमाम दुश्मनों के बीच गर्व से सीना ताने खड़ा है।

निष्कर्ष यह कि ‘गांधीवाद” भाषणों में, किताबों में अच्छा लगता है और “सुभाष-वाद” रियल वर्ल्ड, व्यवहारिकता का सिद्धांत है। गांधी-वाद सुनने और कहने की चीज़ है और सुभाष-वाद करने की।

(नोट : इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के निजी व व्यक्तिगत है। इस आलेख में दी गई सभी सूचनाएं ज्यों की त्यों प्रस्तुत की गई है।)